2024/10/21 <重心移動=スイッチの例>

歩く時に抜き足と差し足が入れ替わる(スイッチする)というのは武術ではとても大事だ。なぜ両足に体重を乗せてはいけないかというと、両足に体重が乗っている時は、”居ついて”しまうからだ。とっさに動くことができない、躱すことができないからだ。

たとえば両足に体重を乗せて立っている時に、前から人が当たってきた時、体を回旋させても躱せない。片足に体重を乗せていれば体を回旋させて躱すことは簡単だ。(混雑した駅で前から来た人と衝突しそうになった時にどうやって躱すかを想定すると分かると思います。)

私は若い時に卓球の選手だったので、その感覚は分かりやすいです。

レシーブに入る前は、体重を右左右左、と左右の足に振ってから徐々に動きを止めてレシーブの構えに入る。構えても決してどっしりと両足に体重を乗せることはありません。静止中も重心移動を目に見えないくらい高速で行っている・・・これはタントウ功と同じです。

ここで馮志強老師の運手(雲手)の動きを見てみます。本来の伝統的な太極拳(民間派)の代表。

そして、世界武術選手権でチャンピオンだったことのある老師の雲手。(現在普及している規定太極拳の動き。)https://youtu.be/6bZdHwPUxw8?si=IVSnKotEa1V5DlBO

この2人の画像が面白いのは、同じ動作なのに目線が真逆、というところ。

全身の連動をさせると、左の馮老師のようになります。

理論的に説明するよりも実践で力の出方を試すと分かりやすいのですが・・・

簡単にいうと、頭部と胸郭と骨盤は頭部が右回旋なら胸郭は左回旋、骨盤は右回旋、となると、軸が通ります(脊柱運動、一軸、軸が真ん中に通ります。)

もし全てが右回旋になると重心が真ん中から右に移動してしまい不安定になります。(背骨は殆ど使われない、ニ軸運動、右、左と軸が移動する。)

このあたりは、私もよく知らずに劉師父から言われるがままやってたのですが、後に腰の王子の講習を受けてそれがとても合理的なことを知ったのでした。(日本の文化は二軸が多く左右運動、欧米系は回旋運動の一軸運動、と言っていた人もいますが、検証はしていません。 スワイショウもよく見るのは二軸運動ですが、劉師父にやってもらったら見事な一軸運動でした。太極拳は背骨の回旋がメインの一軸運動です。)

上の馮老師の動きをみるとダイナミックで活き活きした感じがして、規定の方をみると平面的で息のとまった感じがするのは連動の違いです。連動すると呼吸も深くなる。体を固めて四肢で動くのは老化を加速させることになる・・・

中国で当時国家が太極拳を国民のために制定した背景には、それまで国家にとって危険な活動だとされてきた気功や武術を国にとって安全なものにする意図があったとも言われている。実際、馮老師も国から認められるまでは肩身の狭い思いをしたことがあったようだ。国が制定したことによって太極拳は全世界に普及したが、結果、核心は抜け落ちてしまった。広く一般大衆に普及させようとするとレベルを落とす必要があるのは仕方ないが、そのうち、本物を知りたくなる人も少なくはないはず。私もそうやって徐々に学んできたが、その結果分かったことは、どの分野でも一流、達人と呼ばれる人たちは皆共通する体の動きをしているということだった。太極拳の核心は、単なる太極拳の核心ではなくて、全ての身体運動、心理運動、意識運動の核心だったということだった。太極拳だけにしか通用しないものは太極拳ではないのかも? 「太極は万物に通じる」という言葉が今はよく理解できます・・・

ということで、下に画像で比較を表そうとしました。

馮老師の動きだと、サッカーや他の競技にも通用しそうです。

2024/10/17 <重心を移動させて歩くには? スィッチという歩き方>

椅子に座って坐骨で座面を推す練習から立位へ。

踵で地面を推すには坐骨が踵を推す必要がある。所謂、ハムストリングスの起動。

これができないと正しくは歩けない。

前足が着地と同時に後ろ足は地面から離れている。両足同時に着地している時間がない。小さな子供はそう歩く。常に片足着地だ。

大人は前足が着地してから後ろ足が地面から離れる。後ろの蹴り足が流れてしまって本当には地面を押せていない。根本的には坐骨が使えない、ハムストリングスが使えていないから。

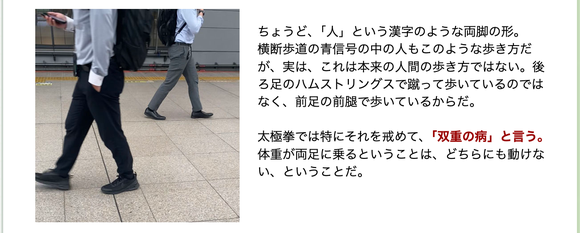

左のような歩き方はごく普通だが、どちらも両足に体重が乗っている時間がある。

↓下の画像へ

左は興味深い映像。

やっと歩けるようになったばかりの子供の歩き方は、片足ずつしか歩けない。

まだ太ももの筋肉が発達していないから、足裏から頭までを真っ直ぐに立ててバランスをとって歩くしかない。

このように、右足と左足が重なることなく歩くことはサッカーでは当たり前の話。

下のような動画がありました。

このような歩き方は「スイッチ」と呼ばれるのかな?

太極拳を含め、足捌きが大事になる武術や武道の師達は必ずそのような歩き方をしています。上の普通の大人のような歩き方をする師はいません。

2024/10/9

足の運び方(歩法)を正確に行う、行おうと努力する、というのはとても大事だ。

歩法を正しく行おうと細かく動きをさらっていくと、姿勢、構え、重心、脱力、呼吸等の、根本的な問題が明るみに出てくる。今まで自分はなんて適当にやっていたんだろう、と気づく。街で見る人々が本当に無意識で歩いているのが不思議にさえなる。

姿勢が崩れていればどうやっても正しく足を運ぶことはできない。

裏返せば、正しく足を運ぶには、まず姿勢を直さなければならない。

ここでいう”姿勢”とは、ただ”真っ直ぐ立つ”とかいうようなものではない。

重心、脱力、呼吸、なども含めた、体の中で血やリンパなどが循環し、内臓が常に働き、神経が張り巡らされた、体の中身も含めた”在り方”だ。

制定された簡化24式が面白いのは、同じ歩法が繰り返されるところだ。

簡単に言えば、抜き足、差し足、この連続だ。

起式と第三式までの歩法が正しくできるなら、簡化24式の8割以上は正しくできるだろう・・・

と、今日、実際にオンラインのグループレッスンで簡化24式の起式から第三式あたりまで細かく歩法を見ていこう!とやってみたのだが、正しく足を運ばせる以前の準備に時間がかかって套路の動きまでつながらなかった。来週続きをやる予定。

正しく足を運ぶ、というのはどういうことか、という一例を文章で書いてみる。

例えば、起式の最も最初の

<閉歩から右足に重心を移動して左足踵が地面から離れていく動き>

①<閉歩(両足を揃えて立った形)>から

②<右足に重心を移動>して、それから

③<左足を踵から持ち上げる>

この動きのミソは②と③が同時に起こるということ。

しかも、胸から上は動かない(相手と両手を組んだ状態で、こっそり右足に重心を移動して左足を地面から浮かせても相手に察知されない、相手の背後に不意打ち的に回り込む方法)

日本武術太極拳連盟の『太極拳実技テキスト』の記述を見ても

「重心を徐々に右足に移しながら、左足をかかとから徐々に持ち上げる」と書いているから、②と③は同時になされるのは分かると思う。問題はどうして②と③が同時に起こるのか?しかも、”徐々”に?

youtubeでいくつか動画を見ると、①から②③になる時になぜか体が下に落ちて少し背が低くなるのが決まりのよう。それは、”重心”を右足の上に移動させているつもりで、”体の重さ”を右足にかけてしまっているからのようです。結果として骨盤が落ちて右膝から左膝への重心移動のようになってしまいます。

問題は”重心”の捉え方。

重心を感じられなければ、それを移動させることはできません。

重心は左足と右足で地面を突っ張った結果、腹の中に感じられる点(範囲)です。通常はこれを”丹田”と呼びます。

単純に②で右足に体重をかけてしまうと、体は下方へ落ちて、重心は消えてしまいます。もしくは、重心は膝にある?なんてことになってしまったらとてもおかしなことになります。重心は腹の中のどこかにあるべきで、腿や膝にあることはありません。

そして、重心を右足に移動させるときは、必ず左足は地面を踏み込んで蹴る必要があります(背屈限界から底屈へ転換)

③で左足の踵が持ち上がってしまうのは、右足に重心を移動させようと左足が地面を蹴るからです。左足は蹴って右に重心を送ったらそのまま地面から離れてしまいます。一方、右足は重心が送られてくるにつれ踵を踏み込んでいくような動きになります(背屈がキツくなる)。

左足は蹴り足で、抜き足です。右足は差し足です。抜き足がないと差し足はできません。

差し足を先にしてしまうと重心は落ちて(消えて)前腿、膝で体重を支えることになってしまいます。

左足が頑張るから右に重心が移動します。

今気づきましたが、そういう意味では、「右足に重心を移動する」というのも正確ではなさそうです。「右足の土踏まずの上方に重心がくるように、左足で腹の中の重心を右の方へ移動させる」と言った方が正確かも。

結局、ここの動きは普段の歩行と同じです。③で上がった左足をそのまま下におろして、今度は右足を蹴り足にして左へ重心移動すれば、右足が上がります。左右繰り返せば、その場歩きの練習。

また、蹴り足が上がっていって踵で止めずに、踵を使って膝も抜いて上げてしまえば、『提膝』になってしまう。股関節の屈曲がしっかりできます。こうやってできた『提膝』は腿で膝を上げる『腿上げ』とは違って骨盤が後傾しないので片足立の安定感が段違いになります(腸腰筋を使えるというメリット)

2024/10/8 <抜き足 差し足 モデルウォークから>

バレエの先生のブログが興味深かったので紹介します。

https://ameblo.jp/balletstudiobeat/entry-12820927385.html

ここで紹介されているモデルウォークのレッスン風景の動画はこれ。

動画を見れば、誰がちゃんとできているのかは一目瞭然。

この動画を見たバレエの先生のコメントは太極拳にもそのまま当てはまる。

「ポーズとポーズの練習になってしまって、繋ぎの練習になっていません。

流れをポーズに分解する練習は良くないです。」

そう、ちゃんとできている1人の人を除いて、他の人たちは、足を上げて止まることに気を奪われて、そこに至る過程を一つづつクリアすることを忘れています。

平たく言えば、片足立でそこでふらつかずに静止できるかどうかは、片足を上げてみてからどうにかするのではなく、上げようとする時には既に大丈夫だと分かっていなければなりません。

上のモデルウォークも抜き足、差し足の連続ですが、後ろ足をどのように抜くか、うまく抜けるか、で、ぐらつくかどうかが決まる。抜いていく時に完全に軸足の上に背骨が乗らなければ抜き切った時に片足立ちは安定しない。

左の画像

右足(後ろ足)をこれから抜くところ。

この姿勢でもう結末は見えています。

左端の女性は完璧。背骨も肩の位置も頭の位置も申し分ない。

彼女をお手本として右側の4名を見るとわかりやすい。

左から2番目の女性はそもそも体が捻れているし、前足(左足)の上に左腿が乗っていて上体が後ろにそっくり返っている。背骨のコントロールが足りない。

左から3番目の女性は仙骨を前に入れようとしているのだが、その分上体が後ろに反ってしまっている。腹筋(丹田)が足りない。

左から4番目の女性は腰が反ってしまっている(腰椎を足でホールドできていない)。

一番右側の女性は胸が前に出ている=胸椎が反っている=含胸ができていない。一番左側の女性と比べると胸の感じが違うのがわかると思う。

実際には背骨を正しく立てることはとても難しいので(私も不完全)、かなりの訓練が必要。だけどもそれは、頭を真上に立てて行う運動(普通の暮らしもそうでは?)には必要な訓練だ。訓練をしなければ、シナリオ通り、加齢とともに姿勢は崩れ、杖をついて歩くようになる。そのくらい、二足で立つのは難しい。立つには絶え間ない訓練が必要だ・・・

2024/10/7 <抜き足 差し足 和の所作から 仙骨を中に入れる意味>

足に着目してのは、そもそもは『提膝』からだった。

実は、提膝というのは、”抜き足”から作られる形で、簡化太極拳であれば起式の閉歩から右足に体重を移して左足の踵をそろりと”抜いて”膝が曲がった形、ここが”抜き足”だ。そのままつま先まで抜いて膝が高く上がると”提膝”だが、起式ではそこまで膝上げずに左足のつま先を地面に下ろしていく。つま先が着地してそこから徐々に足の骨がバラバラと踵まで着地する、これは”差し足”だ。

抜き足と差し足の説明は、例えばhttps://hina.sakura.ne.jp/noh/?p=849 を見てもらえれば良いかなぁ。

<上のブログで紹介されている練習方法>

①右足重心で左足を上げて(抜き足)それから下ろす(差し足)、左足重心でも同様。それができたら、

②右足重心で左足を上げて(抜き足)前方に着地(差し足、)そこから抜き足をして後方に着地(差し足)。左足重心でも同様。

それができたら③左右交互に抜き足差し足で歩く・・・〜忍び足へ

但し、抜き足差し足忍び足の前提は、構え! ようは立ち方! https://hina.sakura.ne.jp/noh/?p=824 に説明があります。正座からの立ち座りで構えの要領を身につける。私たちがしゃがむ動作(双腿昇降功)で立ち方を学んだり、バレエダンサーがプリエで立ち方を学ぶのと似てるかなぁ。

いずれにしろ、抜き足差し足の説明で上のブログに書かれているように、

「しっかり右足に乗り重心が前にかかっているのを確かめてから、左足の踵をゆっくり上げます。」

というところが大事。

軸足に乗った時に”重心が前にかかっている”

というのは、言い換えれば、仙骨が中に入っている、ということ。

仙骨が後ろに出ている(仙骨にもたれかかったようになっている)とお腹が引けて腹に丹田を作っていられない、という言い方もできます。

下は以前6/24のブログで使った画像ですが、

この6月のブログでは腸腰筋に着目して放松との関係で2人の弓歩を比較していましたが、これを仙骨が中に入っているか否か、に着目しても似たような結論になります。

右側の赤い服の方は仙骨が内側に入っていて重心が腹(前)にある。

左側のグレーの服の方は、仙骨が入っていなくて腹が後ろに引けている。重心が後ろに残ってしまっている。

そうすると、ここか前進しようとした時に、赤い服の方は、そのまま腹にある重心を前に運べば、自然に後ろ足(右足)が抜き足になるが、グレーの服の方は前に移動しようとすると前足の太ももに引っかかってしまう(=右足の骨を使えない)。腿に体重を乗せてしまうと後ろ足も抜けず腿から動くことになってしまい悪循環。

仙骨が中に入っていると、足の骨で立つことになる。

仙骨が入っていないと、腿で立つことになる(足裏まで気が通らない)

そういうことです。

2024/10/7 <足の骨と背骨との関係>

先週も引き続き”足”を焦点にレッスンをしていたが、教えれば教えるほど、”足”の奥深さに驚く。

対面のレッスンでは、”どこ”に立つのか、強制的に修正してみたが、すると、皆、これまで使ったことのない足の骨、部分を使うことに驚いていた。そう、師と呼ばれる人たちは皆、”足”を大事にする。腰の王子も足の骨全て(28個)を全てバラバラに使う、と言っているが、それは本当だと私は今は分かる。

足の中にある骨を使うには、まず、そこに体重をかけられなければならない。

つまり、重心が正しい位置にないと、足の中の骨の全てを使うことはできない。ほとんどの大人はすでに重心が後ろの方にあるので(=仙骨が後ろに飛び出てしまっているので*最近の腰の王子で仙骨についての動画がありました。)、足の中足骨を含め、多くの骨が癒着したまま動いている。

足の中に重心を置けるようになると、足の骨が背骨と対応していることに気づく。

仙骨や腰は足根骨、胸椎下部は中足骨、頚椎は足の指の腹より先っぽだ。

今週の対面レッスンでは、それぞれの生徒さんの背骨の状態を見て、たとえば猫背(胸椎の後弯)なら中足骨を踏むこと、逆に肩甲骨と肩甲骨の間の胸椎が落ち込んでしまっている人には、足の指末端の力を抜かせてその代わりに中足骨のアーチを高くすることを提案してみた。案の定、足の骨の使い方を変えれば背骨のアーチは変わった。自分の足で自分の背骨を踏んでいるような感覚が取れるようになると、自分で調整することも可能だが、最初のうちは、気づきを増やしていくしかない。

その気づきをタントウ功や基本の動功に取り込めば、それらの練功の質が一変する。

少なくとも、私はそのような経過を辿ったが、そうなるためには、足の骨がそこそこ動いて強くなければならない。動く、ということは癒着していない、ということだ。まずは、丹田を作ってそれを回しながら、足の中の骨の癒着を取っていく・・・ということになるだろうか。

そして、その丹田を作った時に積極的に仙骨を前に入れられるようになること、それが非常に大事だ。私自身は若い時に仙骨を後ろに出して卓球をやりこんでしまい、外反母趾になってしまった。仙骨を後ろに出してしまうと、足の前の方にしっかり体重をかけられなくなるからだ。が、仙骨を前に入れる重要性を知って少しずつ矯正していくと、足の指も使えるようになってきた。すると、背骨が足で踏める、足の骨で支えられることが分かってきた。背骨が的確に自由に動かせるには、その下に対応した足の骨が必要だ。ただクネクネさせても、動くところが動くだけで、動かないところは死ぬまで動かない。もし胸椎4番と5番の間を動かしたいなら、足で胸椎5番の上部を固定しておいて、胸椎4番を動かそうとすればその二つの間の関節は動く。二つの骨を適当に動かしても関節は動かない。関節をピンポイントで動かすためには足の中の骨が非常に細かい作業をする必要があるようだ。

最後に仙骨を内側に入れる、ということの大事さを指摘している王子の動画を紹介します。(最後の最後に言っています。結局、背骨周りが硬くなるのは仙骨が飛び出ているから、という論理構成。 ただ、残念なのは、どうすれば仙骨を中に入れられるのかについては”秘密”にされているようです・・・)

<続く>

2024/10/1 <ある生徒さんの質問に答えるためのメモ 餡子の話>

頭の中を整理するためのメモ。

あるオンラインレッスンの生徒さんからある提案を受けて思案中・・・

その生徒さんは、動功を学びたいということで、動功だけの個人レッスンを不定期で行っているのだが、本人はなかなか上達しないと感じ、「実際には動功は套路と共に学ぶ必要があるのではないか?」と考えだしたという。「動功と套路は相乗効果があるに違いない、ならば、套路(24式)も学ぶ必要があるのではないか?」ということで、私に意見を聞いてきた・・・・

簡単に答えれば、その通り。ぜひ24式も学びましょう!、ということになる。

が、んん? 彼の問いにはどこか立ち止まって考えさせられるところがある。どこだろう?

実は、動功だけ学ぶ人、というのは滅多にいない。

通常、内功を学ぶ人は、タントウ功と動功をセットで学ぶ。混元太極拳のベースは気功法なので、本国では気功法だけ学んで套路はやらない人もいる、と聞いたことがあった。気功法というのが、ここでは”内功”(内側、丹田の開発)と呼ばれ、静功(タントウ功)と動功を指す。

太極拳の套路というのは技を連ねた動作の流れで、一路と二路があるが、二路は実践、一路はその基礎をなすという位置付けがあり、一路は気功法的に学ぶ。気功法的に套路の動作を行うことができるようになるのが一路を学ぶ目的で、その基礎ができた上で二路をやれば、太極拳の実践的な動きになる。が、もし一路で気功法的な動きを学ばずに二路をやってしまうと、少林拳や長拳、空手などの外家拳と変わらないような力の出し方になってしまう。つまり、内功があるからこその太極拳で、内功なしに太極拳をやっても太極拳の技にはならないから、太極拳もどき、にしかならない。

ということで、内功(静功と動功)は套路の動作の”餡子”のようなもの。

そしてこの”餡子”自体は、そもそも太極拳だけに使うものではない。この”餡子”は道家が養生法として編み出した功法、中医学の核心に位置付けられるものだ。

中医学における人体の三宝「精気神」、これらのエネルギーを蓄え、循環を行うのが内功の目的だが、これが太極拳の”餡子”になる。形ができても餡子が少なければ威力がない。生命力が少ない、ということだ。

端的にいえば、生命力を上げる、威力を増す、というのが内功。これなくして武術をやっても踊りにしかならない・・・

AI による概要

中医学における「精気神」は、人体の生命活動の根本を示す「三宝」として知られています。

「精気神」のそれぞれの意味は次のとおりです。

「精」は人体を構成する基本物質で、成長や発育のための生命エネルギーを指します。両親から授かり腎臓に貯蔵された「先天の精」と、飲食物を消化・吸収して得られる「後天の精」があります。

「気」は生命活動の原動力(エネルギー)を表します。気の種類には「元気」「宗気」「衛気」「営気」などがあります。

「神」はすべての生命活動の統率者(こころ)を意味します。広義には人体の生命活動の外的な現れ、狭義には精神・意識・思惟活動を指します。

このように太極拳の練習のあり方を思い出した上で、冒頭の生徒さんの問いを考えると、動功を上達させるために必要なのは、まずは静功だということになる。

動功がただの”動き”にしかならず、餡子が感じられないとしたら、餡子を増やす必要がある。これが静功だ。

ただ、立つ、座る、という功法だが、外側の動きを止めることにより、内側の動きが活発になる。深く眠っている時に新陳代謝、免疫作用が活発になるのと同じだ。疲れた時、病気の時に静かに横になる、眠るのはそのためだ。動いていては傷もなかなか良くならない。

外側を止めて内側の動きを高めて、意識も内側に集中させる。

これが一番の養生法であり、内側のエネルギーを高める方法だ。

そうやって丹田の気(餡子)を増やしてから動功をすると丹田の動き、気の流れを感じられるだろう・・・

が、かといって套路が動功に役立たないとは言えない。

通常は動功→套路、で、動功をやることによって套路の動きが理解できるのだが、套路のある動きがどの動功をベースにしているのかを意識して行うことで、套路自体が動功になる。同じ理屈で、最終的には套路自体が、タントウ功になる(という)のだが、どちらにしろ、その境地に至るにはかなりの年月がかかるだろう・・・

では私はその生徒さんにどうアドバイスをすべきなのか?

まず、タントウ功を積極的にやることを勧める。坐禅も併用するとさらに効果的。いずれにしろ静功はマスト。

その上で24式を学ぶかどうかは、本人の興味次第。太極拳自体に興味があるなら学べばよいし、興味がなければ無理して套路を学ぶ必要はないかなぁ。もしくは、套路を全て学ぶのではなく、練習している動功に関連した式を取り出して、単式を教えてもよいかも。そもそも太極拳の套路は流してやるのが目的ではなくて、単式で取り出して技も研究しながらやるもの。単式をいくつか学んでいくうちに太極拳の套路がどういうものかも分かってくるだろうし。

ということで、結論としては、まず静功、そして興味があれば単式練習。

これでいきましょう!

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~